Eppur ci sono. Esperte di biomateriali, di nanotecnologie, di medicina di emergenza. Le donne nella scienza sono tutt’altro che assenti. Anche se ancora, troppo spesso, operano nell’ombra. Lo chiamano “effetto Matilda”, un fenomeno per cui i risultati prodotti nel campo della ricerca e delle scienze da una donna vengono attribuiti a un collega uomo.

La conferma arriva dai numeri: spulciando le liste dei brevetti depositati all’Epo, European Patent Office, si scopre che le inventrici sono solo il 14,3%, mentre secondo il report She Figures, le ricercatrici non sono più del 33% e le professoresse ordinarie in Italia sono appena il 27% (percentuale in verità in aumento negli ultimi anni).

Gli effetti di questo gap di genere si scaricano non solo sulle ragazze che vengono sistematicamente penalizzate e finiscono spesso per autoescludersi, ma sull’intero comparto: pratiche discriminatorie di assunzione e promozione lasciano in panchina potenziali talenti e finiscono per produrre una scienza di qualità inferiore proprio perché priva di una visione inclusiva.

Come ha più volte denunciato l’Unesco, del resto, la mancata considerazione delle variabili di genere nelle analisi dei dati, rappresenta un fattore critico che può influire sulla qualità della produzione scientifica, con importanti omissioni e distorsioni nel processo di produzione e diffusione della conoscenza. Per questo, è fondamentale accendere i riflettori su tutte le donne che ogni giorno si impegnano per far progredire la scienza e la ricerca, i cui benefici sono per tutti.

La giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, istituita dall’Assemblea Generale dell’ONU il 22 dicembre 2015, è un’opportunità per conoscere alcune delle ricercatrici che operano quotidianamente nei laboratori italiani.

Tra le iniziative che vanno in questa direzione c’è la campagna “Science, Humans, Equity” lanciata dall’associazione She is a scientist: «La scienza deve essere uno spazio aperto e accessibile a chiunque abbia desiderio di contribuire con le proprie competenze e idee. La diversità è un valore etico, ma anche un fattore abilitante per un progresso scientifico che tenga conto delle esigenze della società. È fondamentale dare voce alle tante donne e ragazze che ogni giorno fanno la differenza nella ricerca e ispirare le nuove generazioni a seguire le loro orme comprendendo il valore di ogni contributo».

Coclite, il cervello di rientro che crea sensori per protesi hi-tech

E anche AlleyOop si è messa in viaggio per raccontare alcune di queste storie. Il nostro percorso inizia in Puglia, nel Dipartimento interateneo di Fisica dell’Università e del Politecnico di Bari, dove lavora la professoressa Anna Maria Coclite con un progetto dedicato allo studio della sensoristica. Coclite fa parte dei cosiddetti “cervelli di rientro”, riportati in Italia anche grazie al Pnrr.

Dopo aver lavorato al Mit di Boston e alla Graz University of Technology, in Austria, la ricercatrice è tornata a casa attratta dall’unico dipartimento di Fisica del sud Italia ad aver ottenuto il riconoscimento di Dipartimento di eccellenza dal Mur. «Sto lavorando su sensori capaci di registrare temperatura, umidità e pressione su un’area piccolissima. I sensori potrebbero essere utilizzati per creare guanti ultrasensibili da usare nelle applicazioni chirurgiche» spiega la professoressa. «Le neuroprotesi sono ormai una realtà: quello che ancora manca a chi ha una protesi è avere le sensazioni tattili della pelle. Da qui è partita l’intuizione per questa ricerca».

Dopo aver lavorato al Mit di Boston e alla Graz University of Technology, in Austria, la ricercatrice è tornata a casa attratta dall’unico dipartimento di Fisica del sud Italia ad aver ottenuto il riconoscimento di Dipartimento di eccellenza dal Mur. «Sto lavorando su sensori capaci di registrare temperatura, umidità e pressione su un’area piccolissima. I sensori potrebbero essere utilizzati per creare guanti ultrasensibili da usare nelle applicazioni chirurgiche» spiega la professoressa. «Le neuroprotesi sono ormai una realtà: quello che ancora manca a chi ha una protesi è avere le sensazioni tattili della pelle. Da qui è partita l’intuizione per questa ricerca».

Nel 2016, Coclite ha vinto l’ERC Starting grant per il progetto “Smart Core-shell sensor arrays for artificial skins”, finanziando per 1,5 milioni di euro le sue ricerche sui sensori. Nel 2023, ha vinto l’ERC Proof of Concept da 150mila euro, grazie al quale sta testando la possibile commercializzazione dei sensori. Il progetto, iniziato alla Graz University of Techology, è stato trasferito all’Università di Bari dove Coclite e il suo team stanno proseguendo le attività.

«Il mio percorso nel mondo della ricerca è iniziato proprio da questo ateneo dove ho conseguito il dottorato in Scienze Chimiche. A seguire, il postdoc di tre anni a Boston e gli undici anni passati in Austria, prima come ricercatrice e poi come professoressa associata, mi hanno insegnato moltissimo sul valore dell’indipendenza, fondamentale anche nella carriera da ricercatrice. Un aspetto che cerco di trasmettere al team con cui lavoro».

Il muro della maternità

«Le ragazze più giovani – riflette – spesso, sono spaventate da questa carriera, temono di dover rinunciare a qualcosa. Ma non dev’essere necessariamente così: io ho due figli, di 3 e 6 anni. Tutto è possibile». Possibile, certo. Complesso, senza dubbio. Secondo quanto rilevato dal movimento Mother in Science, per oltre il 60% delle donne che studiano o lavorano nel settore della ricerca, la genitorialità ha avuto un impatto negativo sulla carriera. Di conseguenza, molte di loro ritardano la maternità o evitano di avere figli. Un effetto definito “maternal wall”: un muro invisibile che spinge le madri ai margini.

Una barriera che secondo Coclite per essere superata richiede una pluralità di misure: più investimenti in asili nido e nei servizi all’infanzia, ma anche un maggiore coinvolgimento degli uomini nella gestione dei figli. Infine, secondo la scienziata, è fondamentale presentare degli esempi positivi: «Dobbiamo mostrare alle giovani dei modelli concreti affinché non si scoraggino e, anzi, scommettano su di loro».

Gonnella e lo studio delle rinnovabili sul campo

Il ruolo delle famiglie è centrale. Eppure, ancora una volta, spesso sottovalutato. Ma quando il racconto delle professioni scientifiche entra nelle case, con narrazioni non “a senso unico”, ecco che accade qualcosa di straordinario. È il caso di Gabriella Gonnella, originaria di Salerno, che ha scoperto la scienza grazie al fatto che i suoi genitori le regalarono da piccola un microscopio. «Con quel semplice gesto hanno portato la scienza nella mia vita. Sono sempre stata molto curiosa, volevo sapere come mai avvenivano certi fenomeni: regalandomi un microscopio mi hanno spinta a indagare, ad andare a fondo, mi hanno fatto capire che avrei potuto trovare le risposte da sola» racconta.

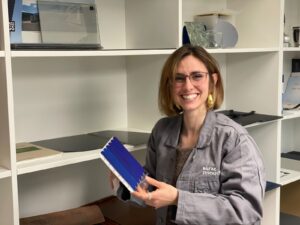

Così, le è sembrato naturale intraprendere un percorso di studi prettamente matematico: prima ingegneria navale a Napoli e poi ingegneria energetica con un focus sulle rinnovabili a Trento, con un periodo all’Instituto Superior Técnico di Lisbona. Dopo un’esperienza in azienda, Gonnella ha scelto di dedicarsi alla ricerca entrando in Eurac Research, ente di ricerca applicata con sede a Bolzano: «Credo sia fondamentale portare la ricerca fuori dai laboratori, applicarla alle reali esigenze delle aziende. Ora sto lavorando alla realizzazione di prototipi per moduli fotovoltaici che possono essere integrati in facciate per edifici storici, sui tetti, sulle pensiline o per la ricarica di macchine elettriche».

Così, le è sembrato naturale intraprendere un percorso di studi prettamente matematico: prima ingegneria navale a Napoli e poi ingegneria energetica con un focus sulle rinnovabili a Trento, con un periodo all’Instituto Superior Técnico di Lisbona. Dopo un’esperienza in azienda, Gonnella ha scelto di dedicarsi alla ricerca entrando in Eurac Research, ente di ricerca applicata con sede a Bolzano: «Credo sia fondamentale portare la ricerca fuori dai laboratori, applicarla alle reali esigenze delle aziende. Ora sto lavorando alla realizzazione di prototipi per moduli fotovoltaici che possono essere integrati in facciate per edifici storici, sui tetti, sulle pensiline o per la ricarica di macchine elettriche».

Ciò che la affascina di più del suo lavoro è la magia della scoperta: «È vero che lavorare nella ricerca significa avere un futuro incerto e questo allontana molte donne, ma abbiamo la possibilità di essere le prime a fare scoperte importanti! È affascinante e misterioso al tempo stesso» assicura.

Un fuoco che deve essere alimentato fin dai banchi di scuola: «Sono cresciuta con Rita Levi Montalcini e Margherita Hack come modello di caparbietà e intuizione. Da grande, ho scoperto Hedy Lamarr, l’attrice hollywoodiana che ha creato il sistema di comunicazione segreto usato contro i nazisti durante la Seconda guerra mondiale. Di lei si parla ancora troppo poco ma è la dimostrazione di come una donna non debba rinunciare a nulla: né alla sua sensualità né alla sua intelligenza. Lo studio è l’arma che ci consente di conciliare ogni cosa e non uniformarci a un unico modello. Perciò, ragazze – consiglia -: provateci, ambite ad andare il più alto possibile e credete nelle vostre capacità».

Elli e la lotta alle nanoplastiche nei mari

Un’altra spinta per far sì che sempre più ragazze entrino nel mondo della scienza e della ricerca arriva dall’impatto stesso del lavoro seguito. «Anche se le nostre azioni ci sembrano piccole come microparticelle, ognuna di esse può migliorare il nostro pianeta» assicura Giulia Elli, ricercatrice della facoltà di Ingegneria della Libera Università di Bolzano, parte di un team che, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, ha creato dei sensori innovativi per scovare le nanoplastiche negli ambienti acquatici, a partire dal mare.

Come noto, le nanoplastiche costituiscono una seria minaccia per gli ecosistemi acquatici e gli organismi che vi abitano, a causa della loro capacità di interagire con altri contaminanti. Rilevarle richiede l’impiego di tecniche complesse e costose, come la spettroscopia (ovvero lo studio di uno spettro elettromagnetico), che limitano l’efficacia del monitoraggio ambientale. I sensori a cui lavora Giulia Elli, con i professori Paolo Lugli e Luisa Petti, invece, sono basati su un transistor a effetto di campo con nanotubi di carbonio. Un dispositivo che offre un metodo accessibile per rilevare queste particelle: semplificando, maggiore è la concentrazione di nanoplastiche, maggiore è la corrente prodotta dal sensore.

Come noto, le nanoplastiche costituiscono una seria minaccia per gli ecosistemi acquatici e gli organismi che vi abitano, a causa della loro capacità di interagire con altri contaminanti. Rilevarle richiede l’impiego di tecniche complesse e costose, come la spettroscopia (ovvero lo studio di uno spettro elettromagnetico), che limitano l’efficacia del monitoraggio ambientale. I sensori a cui lavora Giulia Elli, con i professori Paolo Lugli e Luisa Petti, invece, sono basati su un transistor a effetto di campo con nanotubi di carbonio. Un dispositivo che offre un metodo accessibile per rilevare queste particelle: semplificando, maggiore è la concentrazione di nanoplastiche, maggiore è la corrente prodotta dal sensore.

In laboratorio sono state riprodotte le caratteristiche dell’acqua e ora il progetto sta proseguendo in Francia con L’Université Paris Cité, dove Elli ha condotto parte del suo dottorato. «Ho studiato prima biotecnologie a Milano, poi mi sono spostata a Lund, in Svezia per la magistrale, con un periodo in Texax. Lì ho lavorato con dei batteri marini che erano in grado di nutrirsi di un certo tipo di bioplastica. A seguire, ho conseguito il dottorato a Bolzano, all’Istituto Italiano di Tecnologia e infine a Parigi. A tutto questo aggiungo un’attività part time come maestra di scii a Lugano».

Anche in questo caso, quindi, le opportunità si sono sommate e non annullate vicendevolmente: «È possibile fare più cose allo stesso tempo, ma bisogna essere intraprendenti, contaminarsi, non avere paura di esporsi e di esplorare» – si raccomanda. La sindrome dell’impostora, dunque, non deve diventare condizionante. Solo così sarà possibile mettersi in gioco anche in contesti che fino a oggi sono stati principalmente a trazione maschile.

Roveri, le nuove frontiere della medicina di emergenza in montagna

Uno di questi è la medicina di emergenza in montagna. Ambito in cui opera Giulia Roveri. Lei, medico anestesista-rianimatore, lavora presso l’ospedale di Merano in terapia intensiva e in sala operatoria. Parallelamente, è ricercatrice presso l’Istituto per la medicina di montagna. I suoi ambiti di ricerca includono la medicina d’emergenza in montagna e le patologie d’alta quota, con particolare attenzione alla fisiopatologia dell’ipossia, dell’ipercapnia e dell’ipotermia.

«Sono nata a Milano e ho studiato medicina e chirurgia con la specializzazione in anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore alla Statale. Durante il mio percorso ho fatto alcune esperienze all’estero: sei mesi di Erasmus a Danzica, in Polonia, e in paesi in via di sviluppo come l’Etiopia e l’Uganda. Questo percorso mi ha aiutata a capire che avrei voluto lavorare con le persone e per le persone» spiega. Oggi, Roveri svolge attività sperimentali sia all’interno del terraXcube, la camera climatica al NOI Techpark che misura climi estremi, che sul campo, e sta completando un dottorato di ricerca in technology for health presso l’Università di Brescia.

«Sono nata a Milano e ho studiato medicina e chirurgia con la specializzazione in anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore alla Statale. Durante il mio percorso ho fatto alcune esperienze all’estero: sei mesi di Erasmus a Danzica, in Polonia, e in paesi in via di sviluppo come l’Etiopia e l’Uganda. Questo percorso mi ha aiutata a capire che avrei voluto lavorare con le persone e per le persone» spiega. Oggi, Roveri svolge attività sperimentali sia all’interno del terraXcube, la camera climatica al NOI Techpark che misura climi estremi, che sul campo, e sta completando un dottorato di ricerca in technology for health presso l’Università di Brescia.

«Nei prossimi mesi mi concentrerò principalmente sul progetto di dottorato, per il quale ho vinto un Young Researcher Grant. Il progetto riguarda la sopravvivenza in caso di seppellimento in valanga e ha l’obiettivo di sviluppare un nuovo dispositivo per migliorare le probabilità di sopravvivenza di questi pazienti. È uno studio ambizioso che coinvolge esperti con background molto diversi dal mio, tra cui ingegneri, nivologi e designer». Un progetto che ha nella diversità il suo punto di forza. Ed è proprio dall’incontro tra mondi così varigati che si genera innovazione.

«Purtroppo, siamo ancora lontani da una reale parità di opportunità tra uomini e donne. La disparità di trattamento durante la maternità, gli stipendi italiani, ancora inferiori rispetto a quelli degli altri stati europei, e la precarietà del settore, sono ostacoli che richiedono un cambiamento strutturale e culturale. Ma, forse il modo migliore per cambiare le cose è agire come se la parità esistesse già, continuando a dimostrare che il genere non è un limite. E questo – conclude – spetta a ognuna di noi».

***

La newsletter di Alley Oop

Ogni venerdì mattina Alley Oop arriva nella tua casella mail con le novità, le storie e le notizie della settimana. Per iscrivervi cliccate qui.

Per scrivere alla redazione di Alley Oop l’indirizzo mail è alleyoop@ilsole24ore.com