Che cosa serve per permettere alle donne di lavorare? Di sicuro in Italia stiamo facendo qualcosa di sbagliato. Di sicuro in Italia l’occupazione femminile è un “tema da 8 marzo”, più che un obiettivo. Se così non fosse, sarebbe inspiegabile il fatto che il nostro Paese sia al 117° posto nel mondo per partecipazione delle donne all’economia, secondo l’ultimo report del World Economic Forum. Si, avete letto bene, 117° posto: le donne in Italia partecipano all’economia meno che in Paesi come Cuba, il Burkina Faso e Malta, per citarne solo alcuni di una lista molto lunga. Molto, molto lunga.

Per capire che cosa valuti questo indicatore, basti sapere che registra anche la possibilità di aprire conti in banca e ricevere eredità. Perché in altri Paesi, in cui la partecipazione femminile è più o meno come da noi, le donne non hanno accesso alle banche né ad alcuni diritti umani fondamentali. Da noi sì. In Italia le donne votano e possono essere elette dal 1945: da 75 anni. Ah già, un altro dei parametri che il rapporto del World Economic Forum registra è il “numero di anni in cui c’è stata una donna come Capo di Stato”, un numero facile da noi: ZERO. Votiamo da 75 anni, mai avuta una donna Capo di Stato o di Governo in 17 legislature. Direte, cosa c’entra? Beh, difficile considerarla una coincidenza.

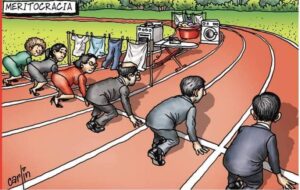

Il nostro primo ministro ha detto che “per garantire parità di condizioni competitive tra i generi occorre lavorare sul gap salariale e sul welfare”. Questo rispecchia una vignetta sulla meritocrazia che circola da qualche anno, che fa vedere come, se la vita fosse una corsa a ostacoli, le donne avrebbero più ostacoli davanti a sé – tipo collinette di panni da lavare, fossati di contratti part time, slalom di pregiudizi. Ma l’obiettivo è davvero quello di arrivare alla “parità di condizioni competitive”?

Stiamo cercando di spianare la strada davanti alle donne perché possano correre “come uomini”?

Se così fosse, sarebbe giusto lavorare soprattutto sui servizi e cercare modi per alleggerire le spalle delle donne da quei 315 minuti al giorno che dedicano al “lavoro domestico gratuito” (contro i 104 degli uomini). Togliamo di mezzo gli ostacoli extra per lasciare la pista così com’è ma garantire pari condizioni di usufruirne.

Ma se invece fosse la pista ad aver bisogno di aggiustamenti? Se il fatto che il 50% della popolazione di questo Paese arranca fosse solo il sintomo più evidente di un sistema che non sta funzionando per nessuno? Se il problema vero fosse che vedere metà della popolazione muoversi in scioltezza (o quasi) ci stesse illudendo di avere un’economia che, per il resto, funziona? Stacchiamo gli occhi dallo schermo per un attimo, poi torniamo a guardare: il nostro modo di lavorare non è sostanzialmente cambiato negli ultimi 50 anni, e per farci fare un passo avanti ci è voluta una pandemia.

Prima che questo mettesse a rischio la nostra salute, ci sembrava normale metterci in coda nel traffico ogni mattina per andare a timbrare un cartellino. Prima che lo smart working pandemico iniziasse a far vedere i nostri risultati al posto della nostra presenza fisica, il numero di ore in cui tenevamo il sedere in ufficio era considerato un metro di carriera affidabile. Il presenzialismo in realtà ha trovato nuove regole anche da remoto, non è stato davvero messo in discussione, perché saper giudicare dai risultati richiede una capacità e una cultura che questo Paese non promuove, preferendo la fedeltà.

Aggiungiamo che, ancora oggi, il calendario lavorativo ignora quello scolastico, e la scuola sembra voler ignorare che i genitori lavorano (per esempio d’estate, ma non solo). Insomma, aumentare i servizi non basta. E non basterebbe neanche assicurare maggiore attenzione al divario salariale: andare passo passo a chiedere alle aziende di dire quanto pagano le donne e di dimostrare se e perché meritano di essere pagate fino al 30% di meno a parità di ruolo. Perché il divario salariale è una conseguenza, non un’intenzione. E’ la conseguenza di una cultura diffusa che vede il problema come una serie di ostacoli su una pista da corsa, e quindi pensa (senza poi nemmeno farlo bene) a rimuovere gli ostacoli. Così le donne potranno correre, e avere “condizioni competitive” pari a quelle degli uomini.

Facciamo quindi un elenco di 100 cose da osservare, misurare e su cui agire per portarci alla parità? Oppure accettiamo l’idea che questa disparità sia il segnale assordante di un sistema che non funziona nel complesso, per nessuno, solo che alcuni zoppicano meno visibilmente di altre grazie al fatto che le altre zoppicano il doppio? La pista su cui corriamo potrebbe essere diversa? Possiamo immaginare di lavorare in modo radicalmente diverso, per non dover costantemente aumentare la quantità di servizi che mantengono sostenibile una società infelice, e per immaginare invece di renderla più felice? Più asili nido perché le donne possano lavorare quanto gli uomini, oppure un diverso modo di distribuirsi i compiti, gli orari, i meriti, i desideri? Più competitività per arrivare primi su una pista sempre più stretta, oppure più investimenti sull’istruzione, sulle persone, sul cosiddetto “capitale umano” perché la pista diventi più larga e abbia posto per tutti, anche per chi (e sono tanti) potrà sempre solo camminarci?

Il 117° posto in una classifica mondiale per un Paese che è considerata l’ottava potenza economica del pianeta è talmente vergognoso da comprendere perché non se ne parli, ma forse possiamo vederla come un’opportunità preziosa per considerare di cambiare nel profondo. Per osservare le 100 cose che stanno fermando le donne e vederle tutte insieme, collegate tra di loro, come la patologia diffusa di un modo di fare politica ed economia che non funziona più da tempo. Di cui le donne sono il sintomo, ma anche una possibile cura. Ascoltarle e dare loro parità di condizioni: non “competitive” ma “contributive” – non inteso come tasse, ma come possibilità di contribuire alle decisioni che si prendono, influenzandole radicalmente e spingendo verso un cambiamento che non può più aspettare.

Quando le donne potranno lavorare e vivere come sanno e vogliono, e non come uomini, avremo cominciato a costruire un futuro più sostenibile per tutti. Se è questo che vogliamo.

***

La newsletter di Alley Oop

Ogni venerdì mattina Alley Oop arriva nella tua casella mail con le novità, le storie e le notizie della settimana. Per iscrivervi cliccate qui.