Raptus. Gelosia. Lite coniugale. Nonostante la responsabilità dei media nel prevenire la violenza di genere sia esplicitata dalla Convenzione di Istanbul, quando si tratta di femminicidi il racconto della stampa fatica a metterne a fuoco le radici culturali.

Gli autori della violenza diventano «uomini che piangono, sono dispiaciuti, amavano tanto ma erano depressi o coinvolti in moti emotivi incontenibili»: sono “Quei bravi ragazzi” descritti dall’omonima conferenza stampa che, dalla sede romana della Federazione nazionale della stampa italiana, l’8 aprile ha presentato i dati consolidati per l’anno 2024 dell’Osservatorio Step-Ricerca e Informazione.

Battezzato a ottobre 2023, l’Osservatorio – prosieguo del progetto Step – ha attuato un lavoro di monitoraggio quotidiano del racconto della violenza su 25 testate della stampa nazionale con l’obiettivo di verificare i progressi dell’applicazione delle raccomandazioni del Manifesto di Venezia e contribuire a una corretta rappresentazione della violenza contro le donne nel racconto giornalistico.

Osservatorio Step, la responsabilità sociale della stampa nel racconto della violenza di genere

«Contro la violenza del linguaggio sulle donne» si muovono le realtà che hanno dato vita all’Osservatorio, frutto di un accordo non oneroso di collaborazione scientifica tra il Dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione della Sapienza Università di Roma, le Commissioni pari opportunità di Federazione nazionale della stampa, Ordine dei giornalisti e Usigrai, Giulia (Giornaliste unite libere autonome) e il Dipartimento di economia, ingegneria, società e impresa dell’Università della Tuscia. A indirizzare il lavoro, domande di ricerca precise che raccontano e spiegano il potere delle parole nel cambiare le narrazioni: in che modo i fatti vengono raccontati? Come il racconto giornalistico aiuta comprendere le responsabilità del femminicida e a non colpevolizzare la vittima?

«Contro la violenza del linguaggio sulle donne» si muovono le realtà che hanno dato vita all’Osservatorio, frutto di un accordo non oneroso di collaborazione scientifica tra il Dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione della Sapienza Università di Roma, le Commissioni pari opportunità di Federazione nazionale della stampa, Ordine dei giornalisti e Usigrai, Giulia (Giornaliste unite libere autonome) e il Dipartimento di economia, ingegneria, società e impresa dell’Università della Tuscia. A indirizzare il lavoro, domande di ricerca precise che raccontano e spiegano il potere delle parole nel cambiare le narrazioni: in che modo i fatti vengono raccontati? Come il racconto giornalistico aiuta comprendere le responsabilità del femminicida e a non colpevolizzare la vittima?

Per rispondere l’Osservatorio ha esaminato 3.671 articoli, su 25 testate nazionali, verificando la rispondenza tra il racconto dei casi di violenza e femminicidio e le raccomandazioni del Manifesto di Venezia del 2017. Soprattutto, è stato esaminato il modo in cui i fatti sono raccontati e se l’approccio narrativo e i termini adottati siano scevri o meno dagli stereotipi che, radicati nella cultura, minimizzano la violenza e finiscono per rappresentarne i mandanti. L’importanza e l’urgenza di una corretta narrazione è testimoniata dai numeri: nel 2024, come riportano i dati del report presentato l’8 marzo dalla Polizia di stato, sono state 113 le donne uccise, 99 delle quali in ambito familiare-affettivo. Di queste 61 uccise dal partner o ex partner.

Le informazioni riguardo i femminicidi, riporta l’Osservatorio, vengono raccontate dai media con più o meno risalto, a seconda del criterio “fare notizia””, del contesto e dei protagonisti: dall’analisi delle 25 testate individuate dall’Osservatorio Step, emergono alcuni interrogativi sul modo in cui i fatti sono raccontati. E tutti indagano ciò a cui la Convenzione di Istanbul richiama: la responsabilità sociale della stampa nell’interpretazione e nella narrazione del fenomeno.

«I dati dimostrano come sia necessario prendere coscienza, perché il linguaggio è il primo passo per un cambiamento» afferma Mara Pedrabissi, presidente della Commissione pari opportunità della Fnsi. Un’esortazione che arriva «non solo dal Manifesto di Venezia», ma anche «dal Codice deontologico dei giornalisti e delle giornaliste dell’Ordine che entrerà in vigore dal 1° giugno e contiene raccomandazioni molto serie».

Più consapevolezza ma ancora troppa “himpathy” per il femminicida

Le testate che hanno condiviso il maggior numero di articoli relativi a casi di violenza contro le donne sono Il Messaggero (9,9%), La Gazzetta del Mezzogiorno (8,8%) e II Gazzettino (7,5%). Novembre è il mese con il maggior numero di contenuti sulla violenza di genere (14%), vista la ricorrenza della Giornata internazionale; maggio quello con il minor numero di articoli sul tema (2%). Nonostante la maggior parte degli articoli si concentri su più forme di violenza, il più diffuso è il femminicidio (25%). Seguono violenza sessuale (20%), lesioni personali (18%), violenza domestica (17%), stalking e atti persecutori (8%). Di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, come di molestie sessuali, si parla solo nel 2% degli articoli.

Oltre alla quantità e alla tipologia di violenze riportate dalla stampa, è soprattutto la qualità della narrazione il focus dell’analisi: qualche passo avanti è stato fatto. Ma la strada da percorrere è ancora in salita.

«Cominciamo finalmente a vedere nei titoli una maggiore presenza dell’assassino: questo è importante per far comprendere che la violenza è agita da un uomo e non è un accidenti che capita alle donne» spiega ad Alley Oop Flaminia Saccà, professoressa ordinaria di sociologia dei fenomeni politici alla Sapienza e presidente dell’Osservatorio Step. Anche se in misura minore rispetto agli ultimi anni, persiste un registro comunicativo sbilanciato a sfavore delle vittime: «Quello che ancora manca è l’empatia verso la vittima – continua Saccà –. Troviamo invece troppo spesso fenomeni di “himpathy”, ovvero di empatia nei confronti del femminicida invece che della vittima: questo accade soltanto nei reati di violenza maschile contro le donne. Per qualunque altro tipo di reato non si hanno dubbi: la comprensione va alla vittima, non al carnefice».

«Cominciamo finalmente a vedere nei titoli una maggiore presenza dell’assassino: questo è importante per far comprendere che la violenza è agita da un uomo e non è un accidenti che capita alle donne» spiega ad Alley Oop Flaminia Saccà, professoressa ordinaria di sociologia dei fenomeni politici alla Sapienza e presidente dell’Osservatorio Step. Anche se in misura minore rispetto agli ultimi anni, persiste un registro comunicativo sbilanciato a sfavore delle vittime: «Quello che ancora manca è l’empatia verso la vittima – continua Saccà –. Troviamo invece troppo spesso fenomeni di “himpathy”, ovvero di empatia nei confronti del femminicida invece che della vittima: questo accade soltanto nei reati di violenza maschile contro le donne. Per qualunque altro tipo di reato non si hanno dubbi: la comprensione va alla vittima, non al carnefice».

Si tratta di una strategia discorsiva già evidenziata dalla filosofa australiana Kate Manne che, con la parola “himpathy”, fa riferimento proprio all’assunzione della prospettiva autoassolutoria e vittimistica dell’offender nel racconto giornalistico: così, nella cronaca, invece che sottolinearne le responsabilità si riporta e si empatizza con il fatto che pianga, sia dispiaciuto o sia comunque un bravo ragazzo con le sue passioni. Esempi concreti, emersi anche negli ultimi casi di femminicidio che hanno riguardato le giovani studentesse Ilaria Sula e Sara Campanella. Solo quando la violenza viene agita dal padre o dal patrigno emerge chiaramente lo stigma sociale, generalmente assente nella narrazione, verso l’offender: «Finalmente qui la realtà della violenza maschile contro le donne si fa più evidente» specifica l’Osservatorio.

Femminicidio di donne con disabilità, un gesto “altruistico”

Nel caso delle donne con disabilità, malate o anziane, il femminicidio viene rappresentato addirittura come altruistico e l’empatia nei confronti del femminicidio è particolarmente marcata.

In 149 casi analizzati, si evidenziano una serie di aggettivi – mite, gentile, anziano, malato, sconvolto, tranquillo, esasperato – che rivelano chiaramente un certo grado di empatia verso il femminicida che viene descritto come provato dall’esercizio continuativo di cura nei confronti di una donna non autosufficiente.

Più difficile e raro, sottolinea il rapporto, immaginare una donna che si sottragga ai suoi doveri di cura, uccidendo il marito anziano o malato, a cui la stampa possa offrire lo stesso livello di empatia: il risultato di una definizione patriarcale dei ruoli all’interno della famiglia per cui le aspettative di cura sono in carico alle sole donne. Quando, per motivi legati alla salute, le responsabilità cambiano, l’uomo è impreparato e si comporta come se fosse la parte lesa. Mentre la moglie o compagna rischia l’eliminazione fisica perché non risponde più al ruolo che le è tradizionalmente attribuito e che ha svolto per molti anni.

Ricorre meno il “raptus” come spiegazione della violenza

«Scrivere che una donna è “morta” anziché “è stata assassinata” può cambiare la percezione del fatto – afferma Mimma Caligaris, giornalista dell’Osservatorio Step e coordinatrice della commissione Pari Opportunità della Fnsi – In quanto giornalisti raccontiamo i fatti. Ma possiamo raccontarli seguendo delle regole che sono regole di correttezza che eliminino gli stereotipi narrativi».

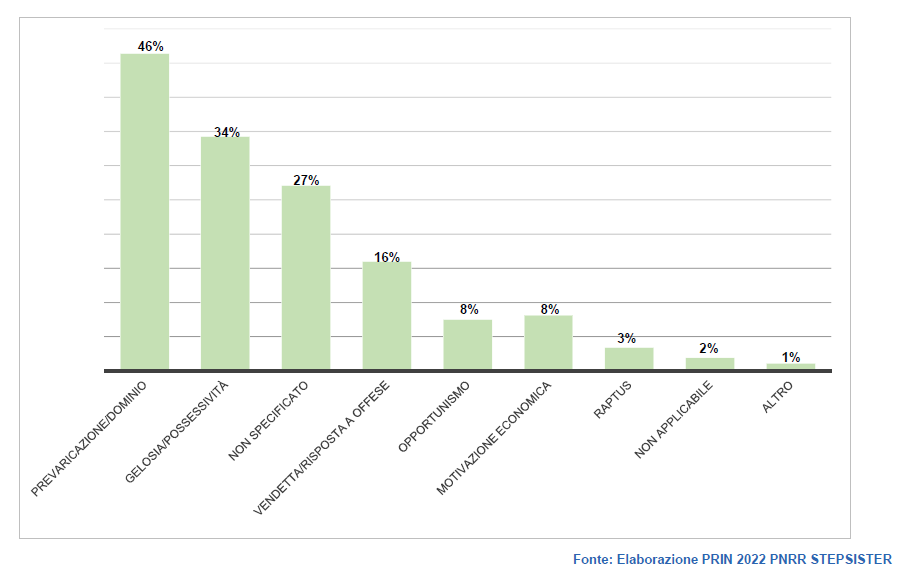

Allo stesso modo, conta l’approfondimento delle motivazioni legate alla violenza. Rispetto agli scorsi anni, quando “raptus” era la spiegazione più immediata nei casi di femminicidio e di violenza sessuale, oggi la percentuale di utilizzo di questo termine si è drasticamente abbassata: ricorre nel 3% dei casi – soprattutto in alcuni passaggi ricavati dalle arringhe degli avvocati, dalle requisitorie dei pm o da alcune sentenze dei giudici – ma aumenta di oltre dieci volte quando si tratta di violenza contro le donne malate o con disabilità.

Come sottolinea l’Osservatorio, il raptus non esiste. Non ha fondamento scientifico e sta diventando marginale nella narrazione giornalistica della violenza: tuttavia, torna ad essere il secondo «movente» (34%) della violenza nei casi in cui questa viene esercitata verso donne con disabilità o malattia.

Altri termini ricorrenti, che persistono negli articoli analizzati, è “tragedia”: una parola che non indica la responsabilità soggettive del reo o comunque la attenua rispetto all’utilizzo di “omicidio aggravato” (che è la fattispecie prevista dal codice penale). Ciò avviene nonostante i progressi nel modo in cui la stampa riporta i casi di intimate partner violence, la violenza di un partner sull’altro: il rapporto è inquadrato dalla stampa come problematico nella maggioranza dei casi (71,9%), mentre sono quasi del tutto assenti gli articoli in cui il rapporto è definito normale (0,6%) o romanticizzato (0,2%). Un importante aspetto di cambiamento.

Usare la parola “femminicidio”, perché nominare è far esistere

Nell’ultimo anno un cambiamento positivo è stato sicuramente registrato dagli ultimi dati: la stampa usa in modo sempre più chiaro i nomi dei reati – femminicidio, stupro di gruppo, stalking – guidando chi legge in una corretta ricostruzione dei fatti. Questo approccio è evidenziato anche dalla scelta di non limitarsi alla cronaca dell’episodio specifico, ma proporre, soprattutto in casi che più colpiscono l’opinione pubblica, commenti di esperte ed esperti, che permettono di meglio comprendere le dinamiche della violenza contro le donne, anche di avere contezza di un patrimonio legislativo, in Italia, che permette rispetto al passato una migliore difesa.

Una svolta discorsiva non ancora del tutto compiuta ma che, sottolinea Caligaris, sarebbe avvenuta soprattutto dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin: l’attenzione alla violenza contro le donne non si ferma più solo alla cronaca, e alle sezioni interne, ma conquista sempre di più la prima pagina con l’approfondimento affidato a commenti di giornaliste e giornalisti, del mondo accademico o della magistratura e della politica. «Il femminicidio di Giulia Cecchettin è stato uno spartiacque, per tante ragazze che hanno trovato la forza di chiedere aiuto, ma anche per noi giornalisti» commenta Caligaris.

Chi ha il diritto di parola

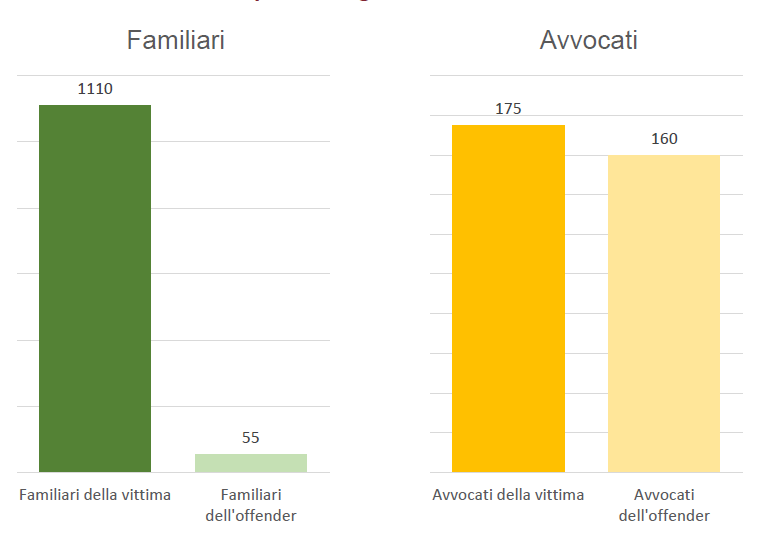

Lo spazio nella narrazione mediatica rappresenta il potere di assumere una posizione nel racconto: negli articoli raccolti dall’Osservatorio viene data la parola alle vittime (in prima persona o attraverso i suoi rappresentanti) in 5063 casi; all’offender in 3027 casi. In genere, quando si sente la famiglia è per lo più quella della vittima (1110 rispetto a 55 articoli per la famiglia dell’offender). Invece, se la parola è ai legali, lo spazio offerto alla difesa dell’offender è simile a quello dato agli avvocati della vittima.

L’analisi, oltre che sul diritto di parola, si concentra anche sulle parole che vengono usate per descrivere vittime e offender. La vittima continua ad essere descritta soprattutto per le sue caratteristiche anagrafiche. Poco per la sua prospettiva sulla violenza. L’offender, rispetto a rilevazioni precedenti, comincia ad essere messo a fuoco: nella vasta maggioranza dei casi è l’ex partner, il marito. Lo si definisce “geloso”, “violento”, “brutale”. Più sporadicamente “crudele”, “feroce”, “pericoloso”, e si tende a insistere sulle sue origini (italiano, marocchino, egiziano, romeno, albanese, nigeriano, straniero).

Minori, tendenza a romanticizzare i fatti

Nei casi in cui la violenza riguarda bambine e ragazze, la cornice lessicale non riesce ancora a liberarsi della tendenza a romanticizzare i fatti con l’uso di diminutivi e vezzeggiativi che suggeriscano attenuanti legate all’età dell’offender (fidanzatino, ragazzino): l’Osservatorio sottolinea, in uno dei titoli analizzati, l’uso dell’espressione “baby killer” per il femminicida di 17 anni che a Viadana ha ucciso Maria Campai. Una tutela maggiore, invece, dovrebbe esserci negli articoli che trattano casi in cui i minori sono stati testimoni del femminicidio: l’analisi fa emergere come prassi consolidata quella di riportare direttamente in virgolette le frasi dei bambini, con il rischio di indurre una spettacolarizzazione. «Non si tratta, naturalmente, di omettere i fatti di cronaca, ma il coinvolgimento di minori raccomanderebbe un racconto in forma indiretta le notizie apprese dalle forze dell’ordine» raccomanda l’Osservatorio. La responsabilità del linguaggio, su tutti i livelli: così la stampa, riconoscendola, può contribuire al contrasto della violenza di genere: «Ci sono stati dei miglioramenti, leggeri ma importanti» sottolinea Saccà. Il punto di partenza per fare di più e meglio.

***

La newsletter di Alley Oop

Ogni venerdì mattina Alley Oop arriva nella tua casella mail con le novità, le storie e le notizie della settimana. Per iscrivervi cliccate qui. Per scrivere alla redazione di Alley Oop l’indirizzo mail è alleyoop@ilsole24ore.com