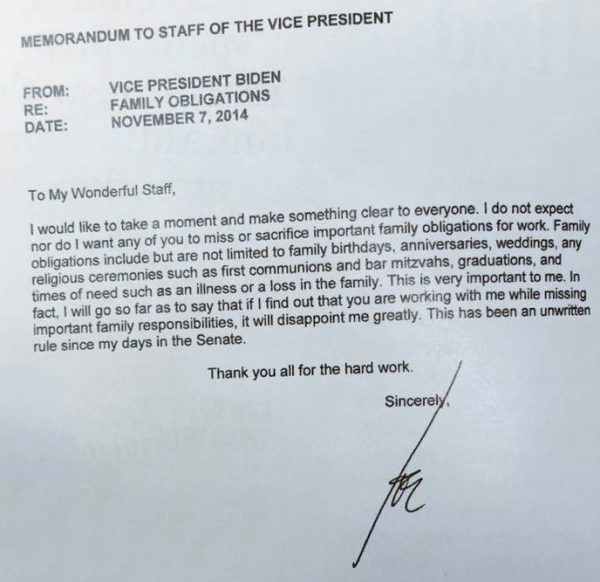

Nel 2014, l’attuale Presidente degli Stati Uniti Joe Biden mandò questo memo al suo staff:

Al mio meraviglioso staff,

vorrei dedicare un momento a chiarire qualcosa per tutti. Non mi aspetto né voglio che qualcuno di voi sacrifichi o perda importanti obblighi familiari a causa del lavoro.

Gli “obblighi familiari” includono, ma non sono limitati a, compleanni, anniversari, matrimoni, cerimonie religiose di qualsiasi tipo, lauree e momenti di bisogno come una malattia o una perdita in famiglia.

In pratica, mi spingerò a dire che se scopro che nel lavorare con me mancate a importanti responsabilità familiari, ne sarò molto deluso. Questa è stata una regola non scritta sin dai miei giorni al Senato.

Grazie a tutti per il duro lavoro

All’epoca, Joe Biden era vicepresidente degli Stati Uniti. Avreste immaginato che avesse cose più importanti e urgenti da fare, prima di trovare il tempo per fermarsi a scrivere una nota di questo tipo al suo staff. Invece mandare questo messaggio era in cima alla sua lista di priorità, perché faceva parte del suo modo di essere e di ciò in cui credeva (e ancora crede). Biden voleva esplicitamente autorizzare delle scelte personali importanti nelle persone che lavoravano con lui: d’altronde è l’uomo che ha prestato giuramento come senatore dalla stanza d’ospedale dove erano ricoverati i figli di 2 e 3 anni dopo l’incidente che gli aveva portato via la moglie e un terzo figlio. Così potente è l’animo delle persone, e così capace di influenza quando si esprime attraverso la leadership.

Di leadership gentile e dell’importanza della gestione delle emozioni nel mondo del lavoro si parla sempre più spesso e con sempre maggiore sostanza da quando è caduto quel poco che era rimasto della distanza tra dimensione lavorativa e personale e siamo tutti definitivamente visibili nella nostra quotidiana complessità. Si è quindi capito che la gentilezza e la cura pagano anche nelle relazioni professionali, in special modo quando a dare l’esempio sono i capi: la capacità di compassione nelle aziende è stata collegata a una maggiore collaborazione e fiducia, a maggiore capacità sociale e a una maggiore percezione del proprio valore da parte dei dipendenti.

Eppure, secondo un sondaggio condotto da Gallup negli Stati Uniti nel 2020, solo il 45% dei dipendenti ha la percezione che alla propria azienda importi come stanno. Non solo: un capo “tossico” è stata la principale ragione di dimissioni per il 60% dei lavoratori coinvolti in una ricerca di Randstad. Come fare fronte a queste evidenze, inaugurando una stagione in cui prestare attenzione e avere cura non vengano più visti come atteggiamenti in conflitto con l’efficienza e la determinazione?

Una delle ragioni principali per cui le persone esitano a dimostrare cuore sul lavoro è infatti la paura che l’empatia provochi sentimenti ingestibili sia in chi la esprime che in chi la riceve. Come spiega l’articolo scientifico “Risvegliare la compassione nei manager”, pubblicato a ottobre 2020 sul Journal of Business and Psychology da un team di ricercatori finlandesi, è facile confondere l’empatia affettiva – ovvero la capacità di sentire ciò che sentono gli altri, che in effetti può provocare stress e preoccupazioni di natura empatica – con l’attenzione a ciò che gli altri provano, che è invece una capacità collegata al saper prendere le distanze e al saper comprendere cosa gli altri provano senza necessariamente “risuonarlo”. D’altra parte, dicono i ricercatori: “specialmente in ambienti competitivi come quelli di lavoro, le persone corrono il rischio di aumentare i comportamenti noncuranti o di sfruttamento verso gli altri, e possono preoccuparsi che mostrare compassione spinga gli altri ad approfittarsi di loro o a scaricargli addosso tutti i propri affanni”.

Insomma, è possibile acquisire e allenare l’arte della cura, nonostante i segnali in senso contrario che ancora pervadono la nostra cultura lavorativa?

Secondo l’Harvard Business School, la risposta è sì, e forse la migliore opportunità per iniziare questo allenamento ci viene proprio dalla commistione tra vita privata e lavoro che stiamo sperimentando ampiamente in questi mesi. Nella ricerca dal titolo “La buona Leadership è un atto di gentilezza”, i professori Groysberg e Seligson citano il collega Richard Davidson, fondatore del Centro per la Ricerca su Menti Sane dell’Università del Wisconsin, che paragona la pratica della gentilezza a un allenamento con i pesi:

La compassione, come le competenze fisiche e accademiche, appare come qualcosa che non è fisso, ma che può essere migliorato con la formazione e la pratica. Le persone possono effettivamente costruire il loro “muscolo” della compassione e rispondere alla sofferenza degli altri con attenzione e desiderio di aiutare.

Se quindi la capacità di cura, l’attenzione alle emozioni proprie e altrui e il coraggio di adottare uno sguardo più prossimo fino a ieri ci sembravano comportamenti autorizzati e necessari solo nella sfera privata, proprio oggi che ci viene chiesto di “distanziarci socialmente” diventano competenze necessarie a colmare mancanze sempre più evidenti nei sintomi e negli esiti anche in ambito lavorativo. E l’unico modo per acquisirle ed esercitarle sul lavoro è proprio farne pratica con consapevolezza: sono capacità che abbiamo, si tratta di dar loro un nome e declinarle in gesti e comportamenti con i colleghi, i capi, i clienti. Se all’inizio potrà sembrare strano o faticoso, per aiutarci possiamo buttare un occhio su una check list di pratiche quotidiane redatta dai ricercatori dell’Università di Helsinki, che invita a:

ascoltare,

essere presenti,

avere empatia,

mostrare coraggio,

essere autentici,

apprezzare gli altri

essere consapevoli.

A questa lista potremmo aggiungere, come ha fatto il presidente Biden con il suo memorandum, lo sforzo di dire in modo esplicito quali sono le cose in cui crediamo e che ci rendono chi siamo.