Finché non saremo libere è il potente titolo della mostra attualmente in corso (fino a domenica 28.1) al bresciano Museo di Santa Giulia: organizzata dal Comune di Brescia e dalla Fondazione Brescia Musei, in collaborazione con l’Associazione Genesi e il Festival della Pace, l’esposizione getta luce attraverso la lente dell’arte contemporanea su uno dei temi più drammaticamente caldi e cruciali dei nostri giorni, quello della condizione femminile nel mondo, con un particolare focus sull’Iran.

Il titolo riecheggia in chiave femminile quello del libro (Finché non saremo liberi. IRAN la mia lotta per i diritti umani) scritto da Shirin Ebadi, Nobel per la pace nel 2003, coraggiosa avvocatessa e pacifista iraniana, costretta all’esilio dalla propria patria dal 2009 per la sua incessante attività al fianco di donne, bambini e rifugiati.

Un Paese in lotta

L’Iran, l’antica Persia dalla storia millenaria e leggendaria, sembra essere negli ultimi, tristi decenni tra la fine del XX secolo e l’inizio del millennio che abitiamo, un tragico barometro dei conflitti e delle questioni più pungenti dei nostri giorni e, al centro di questo groviglio, si staglia la questione femminile, questione che unisce lungo un filo di tenacia, speranza e testardo, indomito ottimismo Shirin Ebadi con Narges Mohammadi vice-presidente del Centro per la difesa dei Diritti Umani e Nobel per la pace nel 2023, la quale ha ricevuto l’annuncio del premio mentre si trovava, per l’ennesima volta, dietro le sbarre della prigione di Evin, luogo di segregazione, torture e violenza nella quale i nemici del feroce e (finora) impunito regime teocratico iraniano tengono i prigionieri politici e coloro che sono considerati “nemici pubblici”, gratificandoli di trattamenti disumani in dispregio di ogni regola e convenzione internazionale sul rispetto dei detenuti.

Progetto genesi

La mostra si apre con una selezione di opere appartenente alla collezione permanente dell’Associazione Genesi, fondata nel 2020 da Letizia Moratti con “l’obiettivo di contribuire, attraverso l’arte contemporanea, alla creazione di una cittadinanza più responsabile e socialmente attiva.” Tra le azioni portate avanti dall’associazione vi è il Progetto Genesi, partito nel 2021 e curato da Ilaria Bernardi, nel cui ambito rientra anche Finché non saremo libere.

In questa collezione incontriamo protagoniste dell’arte contemporanea ormai affermate nonostante la giovane età, come la curda di cittadinanza turca Zehra Doğan con l’opera pittorica Kurdistan 3 (2020), dove le due figure, forse ma non necessariamente un uomo e una donna, si abbracciano appoggiandosi l’uno all’altra con struggente dolcezza sullo sfondo di un’antica mappa francese del 1884 che raffigura l’Impero Ottomano. Il volto della giovane con gli occhi chiusi —addormentata o, più probabilmente, persa in una malinconica, utopistica fantasia —, che posa il capo accanto alla parte di cartina dove è il Kurdistan, ci trasporta in un’atmosfera onirica, nella quale la terra di origine di Zehra era, come la Turchia, nient’altro che una delle province del vasto e multietnico Impero, spazzato via dalla conclusione della Prima guerra mondiale, con benefici certo non equamente suddivisi fra le varie popolazioni che formavano quella compagine.

L’autoritratto fotografico Muholi Muholi, Room 107 Day Inn Hotel, Burlington, Vermont (2017) si deve invece alla fotografa, artista e attivista sudafricana, divenuta ormai una celebrità internazionale, Zanele Muholi (che desidera ultimamente essere chiamata solo Muholi, per rifuggire ogni tipo di individuazione di genere), la cui cifra stilistica consiste in un continuo esercizio di autoraffigurazione, volta a volta mettendo in scena sé stessa in situazioni diverse, sovente interpretando differenti personaggi, con lo scopo di utilizzare il proprio sé e il proprio corpo come strumento di indagine, interpretazione ed esasperazione delle distorsioni del nostro mondo contemporaneo alla luce delle questioni, per lei centrali, dell’etnia e del genere.

Ci sarebbero altre opere e figure degne di menzione, ma mi limito a ricordarne due. La prima è la fotografa e artista franco-marocchina Leila Alaoui (1982-2016), precocemente scomparsa per le conseguenze di un attentato subito in Burkina Faso nel 2016, mentre era impegnata a documentare la condizione femminile nel paese africano: in mostra ci sono due suoi splendidi, grandi ritratti appartenenti al ciclo “Les Marocains”, con il quale si riprometteva di documentare professioni e mestieri tradizionali della propria terra, a rischio di scomparsa nella nuova civiltà digitale dei nostri giorni. La seconda è forse la più famosa artista iraniana vivente, Shirin Neshat, con una fotografia parte del suo celeberrimo ciclo di lavori “Women of Allah”, nel quale mani, volti, parti del corpo di donne sono fittamente ricoperte di parole di scrittrici iraniane scritte in farsi, mentre continuamente ritornano le armi, simbolo di una nuova donna iraniana non più remissivamente rinchiusa tra le quattro pareti di casa, ma combattente, impegnata in una lotta in nome dei propri diritti e dignità.

Due protagoniste dell’Iran di oggi

Cuore della mostra sono le sale dedicate a Farideh Lashai (Rasht, Iran, 1944-Teheran, 2013), una delle grandi personalità dell’arte iraniana a cavallo della fine del XX secolo e l’inizio del nuovo millennio, capace di coniugare i mezzi della tradizione con un’apertura alle atmosfere, linguaggi e problematiche dell’arte moderna internazionale, conosciuta e studiata prima a Monaco di Baviera, poi a Vienna negli anni ’70. Maturata un’aggiornata formazione artistica, Lashai rientra nel suo paese, nel quale porterà avanti la propria ricerca artistica, alimentata da continui scambi con il mondo artistico internazionale, senza mai abbandonarlo, nonostante il clima politico e culturale, dopo la caduta nel 1979 dello scià Reza Pahlevi e l’avvento al potere dell’ayatollah Khomeini, che instaurerà una rigida teocrazia che tuttora sostanzialmente continua, diventasse sempre più difficile per le donne e, in particolare, per quelle che decidevano di seguire una strada differente da quella tradizionalmente loro affidata dalla società patriarcale sciita.

Farideh utilizza con padronanza e sapienza diversi linguaggi artistici, ma predilige, con una sensibilità particolarmente aggiornata, la video arte, di cui a Santa Giulia possiamo vedere due importanti opere: Gone down the Rabbit hole (2010-12), ispirato all’opera di Lewis Carrol Alice in Wonderland declinata in chiave politica, dove i coniglietti bianchi che finiscono nelle fauci del grande gatto rappresentano il popolo iraniano alle prese con il dominio distante e famelico del potere che li domina e opprime. Ritroviamo una tematica simile in Keep Your Interior Empty of Food that that You Mayest Behold There in the Light of the Interior (2010-2012): qui, nell’adunata di corvi neri che dominano la scena e impediscono a un piccolo coniglio bianco di cibarsi alla ricca tavola imbandita con abbondanza di frutta, respingendolo a beccate ogni volta che cerca di avvicinarsi alla mensa, si riconosce facilmente la classe dirigente ecclesiastica che egemonizza la società iraniana, accentrando in sé ogni potere. Nella metafora del corvo è trasparente l’allusione a Uccellacci e uccellini del nostro Pier Paolo Pasolini.

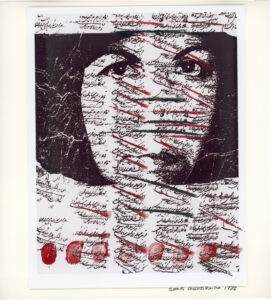

La seconda personalità artistica raccontata dalla mostra è quella di Sonia Balassanian (1942) che rappresenta, in un certo senso, la polarità contrapposta a Lashai: anche Balassanian, di origine armena, si perfeziona artisticamente all’estero, decidendo però fin dal 1966 di trasferirsi oltre oceano a New York, senza fare più ritorno in Iran. Ma la distanza fisica non le impedisce di trattare con continuità e intima partecipazione tematiche profondamente legate alla propria terra, dando corpo a un’arte moderna e complessa, che utilizza linguaggi differenti – pittura, scultura, fotografia, video, talvolta intrecciati tra loro. La serie di dipinti acrilici Brooding (1998) mette in scena una sorta di de-individualizzazione della donna: le sagome idealmente femminili sono infatti ridotte a pure macchie e forme cromatiche, senza identità e funzione. Ancora più potente è poi la serie Untitled (Self Portrait) (1982), nella quale un volto di donna viene man mano ricoperto da segni, graffiti, lacerazioni, impronte, sovrapposizioni e scritte che, depositandosi progressivamente, lo rendono irriconoscibile: da queste immagini in bianco e nero, apparentemente fredde nella frontalità e ripetitività delle loro inquadrature, traspare un pathos coinvolgente, che dà forza e spessore al messaggio evidente e inquietante che ne proviene, quello della cancellazione della donna in quanto individuo.

Voci forti e coraggiose, capaci di creare opere d’arte che non risultano semplici contenitori di, per quanto nobili, messaggi ideologici, ma strumenti potenti di sollecitazione intellettuale ed emotiva, in grado di raggiungere un ampio uditorio di respiro internazionale: tutti devono conoscere, perché niente spaventa di più il potere dittatoriale che la luce.

***

La newsletter di Alley Oop

Ogni venerdì mattina Alley Oop arriva nella tua casella mail con le novità, le storie e le notizie della settimana. Per iscrivervi cliccate qui.

Per scrivere alla redazione di Alley Oop l’indirizzo mail è alleyoop@ilsole24ore.com