Le persone che nel 2023 si sono rivolte ai centri di ascolto e servizi Caritas in Italia sono state 269.689; quasi 270mila individui che possono essere assimilati ad altrettanti nuclei familiari, dato che la presa in carico risponde quasi sempre ad esigenze di tipo familiare. Ma nel Report statistico Povertà 2024 di Caritas italiana, si sottolinea che si tratta di una sottostima delle richieste di aiuto, perché riferite ai soli servizi in rete con la raccolta dati. Resta il fatto che il numero dei beneficiari Caritas rispetto al 2022 è cresciuto del 5,4%, tuttavia se si allarga lo sguardo a un intervallo temporale più ampio si evidenzia che dal pre-pandemia a oggi il numero di assistiti è cresciuto del 40,7% segno evidente delle tante criticità attraversate.

Si rafforzano le povertà intermittenti e croniche che riguardano in particolare quei nuclei che oscillano tra il “dentro-fuori” la condizione di bisogno o che permangono da lungo tempo in condizione di vulnerabilità: una persona su quattro è infatti assistita da 5 anni e più. Perciò, sottolinea il rapporto, il fenomeno è ormai da intendersi come strutturale del Paese, non più emergenziale.

1 indigente su 4 è un minore

Per quanto riguarda l’allarme povertà per le famiglie con bambini, il Report offre il dato secondo cui “un bambino su 7 della fascia 0-3 anni è povero in termini assoluti”. La situazione è preoccupante per le famiglie povere con bambini nei primi mille giorni di vita, e le implicazioni di questo dato sono particolarmente allarmanti: si tratta di un periodo che getta le basi per la salute, il benessere, l’apprendimento e la produttività di un individuo i cui effetti dureranno per tutta la vita. Le situazioni di povertà, deprivazione e di esclusione sociale, al contrario, compromettono fortemente tali processi andando a incidere direttamente sulla vita dei bambini e, al contempo, anche su quella dei caregiver (quindi dei genitori), riducendo la loro capacità di proteggere, supportare e promuovere lo sviluppo dei figli.

In Italia paradossalmente sono dunque proprio i bambini e i ragazzi a registrare l’incidenza più alta di povertà assoluta, pari al 14%; col salire dell’età l’incidenza scende sensibilmente fino ad arrivare al 6,2% tra le persone ultra-sessantacinquenni. Negli ultimi anni si è allargato dunque il divario tra le condizioni economiche delle generazioni; più una persona è giovane e più è probabile che abbia difficoltà. Complessivamente si contano 1milione 300mila bambini poveri: quasi un indigente su quattro è dunque un minore.

A chiedere aiuto, in presenza di bambini piccoli, sono soprattutto le mamme (69,8%); se si considerano i soli nuclei di italiani l’incidenza femminile sale ulteriormente, al 77,8%. Questo dato non stupisce visto che le donne vivono con maggior frequenza rispetto agli uomini situazioni di mono-genitorialità, contraddistinte da una maggiore condizione di bisogno. E di fatto tra le assistite donne, oltre un quarto dichiara di non convivere con un partner (25,6% a fronte dell’8,2% degli uomini) (Tab. 3). Tra le donne italiane i casi di mono-genitorialità salgono al 32% (praticamente una mamma su tre). Complessivamente, tuttavia, le persone coniugate o comunque in coppia (conviventi con il partner) rappresentano la percentuale più elevata, sia tra gli italiani (73,2%) che tra gli stranieri (81,5%).

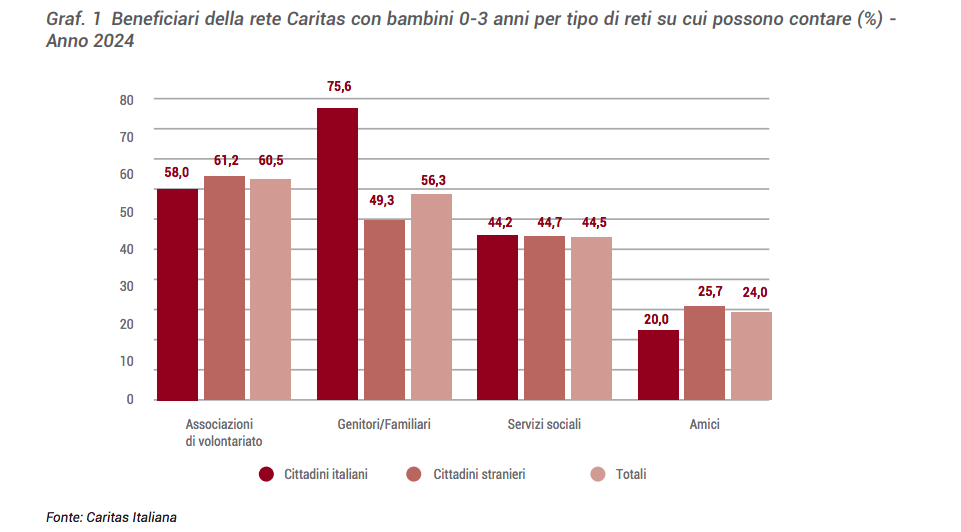

Un discorso a parte va fatto per le reti informali di supporto, soprattutto quelle legate all’ambito familiare, che rappresentano un grande capitale su cui poter contare in un Paese come l’Italia il cui sistema di welfare attribuisce ancora molto peso alle famiglie. In generale gli individui appartenenti a gruppi sociali più avvantaggiati possono fare riferimento a un livello di sostegno sociale più elevato livello che contribuisce ad accrescerne la qualità della vita nel suo complesso. Non è un tema da sottovalutare, perchè l’ampiezza e la varietà delle reti in cui si è inseriti spinge anche a una maggiore fiducia verso gli altri, con risvolti positivi per la società nel suo complesso anche in termini di capitale sociale.

Un italiano su 10 è in povertà

Complessivamente risultano in uno stato di povertà assoluta 5 milioni 752mila residenti, per un totale di oltre due milioni 234mila famiglie, in pratica un italiano su 10. Solo quindici anni fa tale condizione riguardava appena il 3% della popolazione. Si tratta di individui e nuclei che, secondo la definizione Istat, non hanno il minimo necessario per vivere dignitosamente perché impossibilitati ad accedere a un paniere di beni e servizi essenziali: donne (51,5%) e uomini (48,5%), con un’età media che si attesta sui 47,2 anni (46 nel 2022). La classe modale, quella cioè che registra la frequenza più elevata (che nel 2022 era rappresentata dai giovani adulti 18-34enni), oggi coincide con la classe centrale dei 45-54enni.

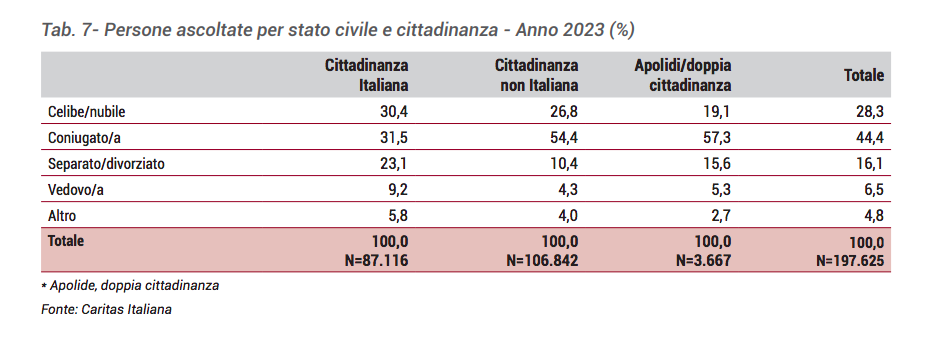

Le persone di cittadinanza non italiana risultano per lo più coniugate (54,4%), mentre quelle di cittadinanza italiana sembrano dividersi abbastanza equamente tra gruppi di coniugati (31,5%), celibi/nubili (30,4%) e separati/divorziati (23,1%). Tra gli italiani lo stato di povertà sembra dunque correlato a forme di fragilità familiari, come si spiega nel Report: “Si conferma in tal senso l’esistenza di “eventi svolta” che possono segnare i corsi di vita e le storie individuali contribuendo allo scivolamento verso una condizione di vulnerabilità. Si parla spesso di una biografizzazione della povertà per indicare come il disagio e l’impoverimento siano sempre più connessi a specifici accadimenti e sequenze nel corso della vita delle persone e sempre meno alla condizione di determinati gruppi sociali”.

Gli immigrati

Complessivamente cala l’incidenza delle persone straniere che si attesta al 57,0% (dal 59,6%), anche per il venir meno delle presenze ucraine nel nostro Paese. Oltre i due terzi delle persone in povertà, secondo i dati dei Centri di ascolto Caritas consultati, hanno livelli di istruzione bassi o molto bassi (67,3%), condizione che si unisce a una cronica fragilità occupazionale, in termini di disoccupazione (48,1%) e di “lavoro povero” (23%). Si sbaglia dunque ad attribuire solo alla mancanza di un lavoro una condizione di fragilità: di fatto quasi un beneficiario su quattro è un lavoratore povero.

Il Mezzogiorno risulta l’area del Paese con la più alta incidenza delle persone a rischio povertà e/o esclusione sociale (39%) in linea con i dati della povertà assoluta”. Il Sud si conferma l’area con la più alta incidenza di richieste di aiuto formulate da donne (57,1%).

Rispetto alla storia assistenziale, nel 2023 cala la quota dei nuovi ascolti che passa dal 45,3% al 41,0%, segnale di una progressiva distensione rispetto alle tante emergenze susseguitesi dallo scoppio della pandemia da Covid-19 che hanno portato tante nuove persone a chiedere aiuto. Si legge nel Report: “L’impoverimento diventa un processo sempre più dinamico, nel quale le persone si muovono lungo un “continuum”, che porta ad alternare momenti di “normalità” a momenti di gravi difficoltà. Si oscilla così tra il dentro e il fuori la condizione di fragilità e si definiscono spesso delle zone grigie e intermedie, tra benessere e malessere, in cui si combinano diverse forme di vulnerabilità, economica, sociale, relazionale, lavorativa. A loro si aggiungono poi i poveri cronici seguiti da 5 anni e più (la cui incidenza si attesta al 25,5% a fronte del 24,4% del 2022); in questo caso si tratta di forme di povertà che si stratificano, che rischiano di caratterizzare intere esistenze e anche di tramandarsi tra le generazioni”.

I più poveri tra i poveri

Tra gli anziani troviamo una percentuale leggermente più alta di donne (54%) rispetto agli uomini. Prevalgono le persone di cittadinanza italiana che corrispondono al 71,5% del totale. Gli stranieri, che pesano per il 27,1%, provengono per lo più dall’Est Europa (in primis dall’Ucraina e a seguire da Moldavia e Romania) e dal Marocco. Rispetto all’età, la fetta più importante è quella di persone concentrate nella fascia 65-75 anni.

Una persona su quattro è vedova/o (25,1%). Quasi una persona su due dichiara di vivere da sola (46%). Alta la percentuale delle persone che non convivono un partner, perché appunto defunto o perché è stata sperimentata la rottura del legame coniugale e affettivo (72%). Non si contano solo pensionati (che rappresentano il 50,3% del totale), ma anche persone in cerca di un impiego (26,1%), quindi persone che saranno in difficoltà anche rispetto al proprio futuro pensionistico. Molto basso il loro livello di istruzione: il quaranta per cento possiede al massimo una licenza elementare. La gran parte vive in case in affitto da privato (40,3%) o in case popolari (26,9%); solo il 17,1% può contare su un’abitazione di proprietà.

Gli anziani soli, privi di un sostegno familiare e al contempo in uno stato di forte deprivazione materiale possono dirsi i più poveri dei poveri. Anche se, come si è detto, i dati della statistica pubblica ci restituiscono un quadro sulla povertà all’interno del quale le persone anziane risultano meno penalizzate rispetto ai giovani, le storie di fragilità nella fascia degli anziani seguono una crescita continua e progressiva, e sono storie spesso di solitudine. Vive solo quasi un anziano su due e questo può avere un impatto sia sulla salute fisica che su quella psicologica, rendendo ancor più complesse le storie di vulnerabilità.

***

La newsletter di Alley Oop

Ogni venerdì mattina Alley Oop arriva nella tua casella mail con le novità, le storie e le notizie della settimana. Per iscrivervi cliccate qui.

Per scrivere alla redazione di Alley Oop l’indirizzo mail è alleyoop@ilsole24ore.com