Come hai fatto a portare Kevin Spacey a Roma per recitare una tua poesia? Gabriele Tinti mi risponde: ho scritto alla mail sul suo sito info@kevinspacey.com e, dopo pochi giorni, mi ha risposto, accettando.

Ho la domanda in testa dall’avvio della conversazione con il poeta marchigiano, anzi la covo da quando avevo iniziato a documentarmi su di lui e, dopo mezz’ora di intervista, questa risposta già data in varie occasioni mi appare persuasiva: ora gli credo. Dopo averlo ascoltato a lungo, non trovo più sorprendente che un grande attore hollywoodiano, noto per calibrare attentamente le sue scelte, possa decidere di dare corpo e presenza alle parole scabre e affamate di Tinti e desiderare cucirsi sulla pelle la cruda, elementare tragicità delle questioni ultime che questo poeta della provincia italiana pone con nuda essenzialità, perentoria e disarmante.

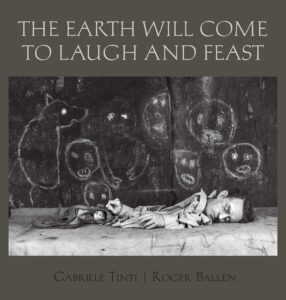

L’occasione dell’intervista è data dalla passione che ci accomuna per il grande fotografo e artista Roger Ballen (di cui scrissi in occasione di una mostra alla Sozzani nel 2019): Gabriele ha infatti appena pubblicato un libro (“The Earth will come to Laugh and Feast”, New York 2020, in vendita anche in Italia, con testi in inglese e italiano) con la prestigiosa casa editrice americana PowerHouse Books, nel quale le foto di Roger Ballen sono in dialogo con i suoi testi poetici.

Cosa ti ha colpito nelle foto di Ballen?

Le sue immagini sono canti stonati, fantasmagorie, monologhi che scaturiscono dall’inconscio, colmi di illusioni e saperi nascosti: provocano sempre una risposta. È questo per me il compito del vero artista, del poeta: destare quello che è dentro di noi, scavare nel nostro inconscio e dargli forma. Dopo esserci scritti a lungo, ho incontrato Ballen a Roma, abbiamo capito di essere in sintonia e deciso di lavorare assieme. Sono stato da lui, a Johannesburg, ho scoperto il suo mondo, visto il rigore nell’ossessione con cui lavora: Ballen usa gli scarti, tutto quello che la società butta via, recupera nei robivecchi oggetti abbandonati, alleva animali (maiali, colombi, topi, eccetera), frequenta personaggi strampalati, border line, dei freaks insomma, e con questi elementi disparati costruisce le sue foto, tableaux vivants perturbanti e incantatori.

Tu hai già lavorato in precedenza con la fotografia: nel 2016 hai pubblicato “Last words” (Skira, Milano 2016), dove le tue parole si accompagnano alle immagini di un altro grande fotografo, André Serrano. Me ne parli?

“Last words” nasce come libro di poesia, con l’idea di restituire le ultime parole delle persone, i biglietti di addio lasciati dai suicidi. Ho trovato questi messaggi, oggi spesso affidati ai social o ai giornali, e li ho semplicemente raccolti e ordinati: gli americani la chiamano poesia ritrovata, di cui l’esponente più noto è il mio amico Kenneth Goldsmith. Non mi interessava sperimentare un genere letterario, ma dare voce al lirismo dei momenti ultimi: non potevo inventare, dovevo utilizzare parole vere, rispettandole e limitandomi a cucirle assieme, con un lavoro di montaggio. Mentre lavoravo al progetto ho scoperto le foto dei morti all’obitorio di Serrano (la serie “The Morgue”, del 2012), parlando con l’artista mi ha rivelato che molti erano suicidi e quindi abbiamo deciso di accostarle, ma non c’è un dialogo fisico con le foto come nel caso di Ballen, dove idealmente prima vengono le immagini.

Tu hai sempre bisogno dell’immagine? Le tue parole nascono sempre da questo dialogo? C’è una lunga tradizione nella poesia classica, dove la descrizione di opere d’arte (l’ekphrasis) è un genere letterario, ma nella poesia contemporanea è molto meno diffusa.

No, non necessariamente. Sta per uscire una mia raccolta di poesia per la Nave di Teseo e non ci sono immagini, però, anche in questo caso, sono partito dalle epigrafi antiche e dai ricordi di ragazzo, quando con mio padre andavamo nei cimiteri a visitare i parenti scomparsi. Quando scrivi devi partire da qualcosa e spesso l’attivante mi viene da un’immagine, perché hanno una carica di complessità che seduce, ma la mia scrittura non si esaurisce in questo. Le foto di Ballen per esempio sono talmente ricche che ognuna è come una miniera, mentre i miei versi ne colgono dei dettagli, degli spunti o ne sviluppano solo un aspetto.

Le immagini appartengono a uno strato profondo della nostra civiltà, nella quale la storia dell’arte comincia quando emergono il nome e la personalità dell’artista. A differenza dell’Oriente noi abbiamo un attaccamento al mondo reale e all’io e il desiderio di essere liberati attraverso il sangue e la sofferenza, non siamo capaci di osservare noi stessi e la realtà con distacco, come dall’esterno, vogliamo essere parte della storia, stare dentro la rappresentazione, anche se magari, a livello profondo, possiamo considerarle vuote, perché crediamo che ci sia un valore nella bellezza: lo crede l’artista e lo crede ognuno di noi che legge libri e visita musei e mostre.

Dopo un attimo di pausa, rispondendo a sé stesso più che a me, aggiunge: “Non c’è altro di cui scrivere se non la morte, se vuoi scrivere davvero; è la tensione fondamentale ed è un’intuizione radicata fortemente in me: la vita si costruisce dal nostro rapporto con la morte”.

Gli faccio notare quanto questa posizione sia rara oggi, nella poesia e non solo; anche il racconto della pandemia lo testimonia: ogni giorno scorrono i bollettini dei decessi, ma non ci si confronta davvero con la morte, la teniamo a distanza, se ne parla solo indirettamente, da altri punti di vista, sanitario, medico, sociale, economico. Una volta era normale morire in casa, come gli ricordava Serrano, oggi succede in ospedale, dove la camera mortuaria è asettica, senza odore, ha luci fredde: è fatta per allontanare la morte, medicalizzarla.

Tinti non è tenero sulla situazione della poesia oggi in Italia, ma mi dice che ora le case editrici lo considerano: hanno capito perché attori e registi di livello internazionale accettano di leggere le sue poesie.

Come definisci la tua scrittura?

Il mio genere è l’epigramma e la forma breve classica, i cui maestri furono Marziale e il lirico greco Archiloco. Nel libro con Ballen diverse poesie riprendono il distico elegiaco, lo strumento della lamentazione funebre, della necessità di dire; pur consapevole della pochezza della parola, ne sono ossessionato, vi cerco salvezza e bellezza.

Tra i nomi che Tinti fa dei suoi riferimenti sono felice di sentire quello di Foscolo, grande poeta di frammenti oggi stupidamente considerato fuori moda; mi parla poi dei grandi russi del ‘900: Blok, Majakovskij ed Esenin e delle letture che ne faceva Carmelo Bene.

Ho notato il tuo amore per il pugilato, di cui trattano i tuoi primi libri: “The way of the cross” (Allemandi, Torino 2012), una poesia ispirata al pugile italoamericano Arturo Gatti (Cassino 1972 – Porto de Galinhas 2009) e “All over” (Mimesis, Milano 2014), raccolta di poesie sui grandi pugili del passato.

Il pugilato è forse l’unico spazio di autenticità, è un’arte (Walter Pater diceva fosse una delle belle arti) che unisce l’aspetto creativo della danza alla violenza e al sangue del combattimento, per questo suscita sentimenti barbarici, primitivi, ma all’interno del sistema di regole che governa il quadrato del ring: è una sorta di tragedia in azione, da seguire nelle incredibili telecronache dei grandi speaker americani come Jim Lampley, gli unici capaci di evocarne l’epicità.

Ritrovo nella tua definizione di pugilato la sostanza della tua poesia.

Dico una cosa banale: grazia e violenza, gioia e brutalità sono quel che c’è di autentico nelle cose e nella natura stessa, come così come nella nostra vita. La boxe mette in gioco tutto questo, anche in incontri di secondo livello, mentre è più raro ritrovarlo nella letteratura e nell’arte se non nelle cose più riuscite. Per questo amo i pugili, li ho frequentati e di molti sono diventato amico.

E infatti Kevin Spacey ha letto una tua poesia dedicata a “Il pugile a riposo”, la straordinaria statua in bronzo del IV secolo a C del Museo Nazionale Romano.

Eppure i miei studi sono stati più sull’arte moderna e contemporanea, è solo da una decina d’anni che sono ritornato a quella antica, portato dalla passione per il pugilato: così ho incontrato quest’opera, che mi ha letteralmente shoccato.

L’aspetto teatrale, performativo che parte ha nella tua poesia?

Può esserci oppure no. Non in scritture più intime, ma un’opera così forte come il pugile è come se richiedesse la performance: sono io il pugile, recita i miei pensieri. Per i progetti ispirati all’arte antica e alla rinascimentale l’attore è fondamentale: sono opere ormai prive di contesto, il mondo per il quale sono state create è perduto, per cui recitare è un modo di dar loro voce di nuovo, l’illusione dell’arte torna a farle palpitare di sentimento. Ricordiamoci inoltre che le opere antiche, sia le classiche che le cristiane, sono intessute di miti: il Cristianesimo ha nutrito e nutre tuttora la nostra cultura, per esempio il tema cui accennavo prima, il grande racconto della liberazione attraverso la sofferenza e il sangue. Ora su questo sto collaborando con il grande regista Abel Ferrara: oggi, in occasione della Giornata internazionale della poesia, la Pinacoteca di Brera diffonderà il suo reading delle mie poesie ispirate al Cristo alla colonna del Bramante.

Concludo con una domanda forse stupida: perché amiamo la poesia di Leopardi, portatrice di un pensiero negativo, pessimista?

Perché quelle parole contengono una sfida, ci chiamano a entrare in quello che ci fa paura – la morte, l’amore frustrato -, rappresentano delle porte che nel nostro quotidiano noi cerchiamo. Sono parole potenti, trascese dall’arte, parlano di cose fondamentali, evocano il tremore che tutti noi portiamo in pancia: la violenza della nascita che ci ha preceduto e quella della morte che sarà. Sono cose che razionalmente non vogliamo vedere, ma è il compito del grande artista risuscitare questo brivido fondamentale che è parte di noi. L’artista è sempre tragicomico, si muove sul confine tra tragedia e farsa con il suo ego sovrabbondante, ma è quello che ci emoziona e che ci appartiene: l’eroe che si fa immagine, parola, carne.

Concludo con una delle poesie contenute in “The Earth will come to Laugh and Feast”:

L’arte è un peso confitto su di noi.

Incombe per tormentare le anime in pena.

È un groppo in gola, una maledizione,

un contagio, una sorgente avvelenata.

Com’è patetico rincorrere il proprio destino,

una qualche salvezza, credere nel mistero.

Com’è pensoso affogare il dolore

in grossolane velleità dimenticate,

cercare la necessità nelle parole.

D’altronde però cos’altro fare?

Noi siamo una reliquia, un vizio antico,

una traccia nera nella volta bianca.

***

Nota1) Tinti e Ferrara durante la lettura di Abel Ferrara del Galata Suicida di Gabriele Tinti, Museo Nazionale Romano, 2020. Courtesy Mauro Maglione