La Pop art è una delle correnti dell’arte contemporanea tuttora più amata e la fama del suo principale ambasciatore, Andy Warhol, non sembra perdere smalto nonostante siano trascorsi ormai più di trent’anni dalla sua improvvisa scomparsa, nel 1987, a nemmeno sessant’anni.

Per restare solo in quest’ultimo scorcio d’anno: si è appena conclusa la mostra su Roy Lichtenstein e la Pop Art americana alla Fondazione Magnani Rocca, sono tuttora in corso a Roma, al Vittoriano, una grande retrospettiva su Warhol e a Lugano (fino al 6 gennaio), alla Collezione Olgiati, How evil is Pop Art? New European Realism 1959–1966 dedicata alla produzione europea, di solito più trascurata rispetto a quella americana, mentre è in arrivo per l’anno prossimo, al Mudec di Milano, una grande monografica su Lichtenstein.

Oggi voglio raccontarvi una mostra che osserva la Pop art da una prospettiva originale: Camera Pop. La fotografia nella Pop Art di Warhol, Schifano & Co., allestita a Torino presso Camera. Centro Italiano per la Fotografia e curata da Walter Guadagnini, studioso esperto sia di fotografia che di Pop art, nonché direttore di Camera. L’idea è di ricostruire e mettere in luce il ruolo decisivo che la fotografia in quanto linguaggio ha avuto nell’ambito della rivoluzionaria estetica creata dal movimento Pop.

L’esposizione – dall’allestimento vivace scandito da colori, ça va sans dire, pop (giallo, rosso, viola) – inizia facendoci fare la conoscenza dei protagonisti e mostrando da subito le diverse anime che abitano la costellazione pop: le foto di Ken Heyman, dalle inquadrature secche e taglienti inconfondibilmente americane, ci fanno vedere i Lichtenstein, Oldenburg, Rosenquist, Warhol con i capelli ancora castani quando erano giovani e semi sconosciuti; sulla parete opposta le foto eleganti e classiche di Tony Evans presentano invece gli artisti inglesi: il giovanissimo e biondissimo Hockney – oggi uno dei grandi patriarchi dell’arte -, Richard Hamilton, Joe Tilson, mentre sulla parete accanto all’ingresso scopriamo dei rari autoritratti in sovraimpressione di Mario Schifano e Franco Angeli, esponenti della generazione pop romana.

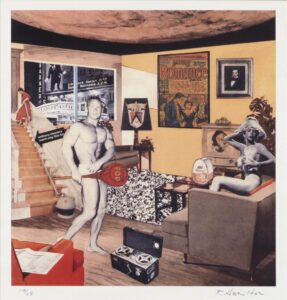

L’opera più importante della sala è What is it that makes today’s homes so different, so appealing? di Hamilton, del 1965, una delle prime opere Pop della storia, che ci fa entrare immediatamente nel cuore del discorso: un collage fotografico che identifica con implacabile lucidità e ironia gli stereotipi della nuova civiltà di massa, dominata dall’iconografia dei media e dall’imperativo del consumo.

La seconda sala, dedicata alle icone, è dominata da 10 grandi serigrafie della celeberrima Marilyn di Warhol del 1967: l’immagine deriva da uno scatto fotografico nel backstage del film Niagara. Warhol parte da una fotografia in posa, ufficiale, la ingrandisce, lascia vedere il retino di stampa e la inzuppa nei suoi colori carichi, perché non gli interessa la persona, ma l’alone mitico, la trasfigurazione operata dalla diffusione planetaria dell’immagine di Marilyn, nella quale il ruolo della fotografia è quello di certificare con la sua oggettività meccanica questa identità, non della donna, ma dell’icona, tanto più viva quanto più la morte tragica (1962) l’ha resa eterna nella memoria collettiva. Sulla stessa linea, Richard Hamilton realizza un collage fotografico con gli articoli di giornale sullo scandalo dell’arresto (1967) per uso di stupefacenti di Mick Jagger, mentre Joe Tilson incrocia nella sua opera, Muhammad Speaks (1970), fotografie del leader afroamericano Malcom X con quelle del vincitore dei 200 metri nelle Olimpiadi di Messico ’68, Tommie Smith, ripreso sul podio con il pugno alzato in uno dei più clamorosi gesti di protesta della storia.

La stanza successiva è dedicata all’oggetto di massa, il nuovo feticcio in cui identificarsi, trionfo dell’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge del consumo: l’arte nuova è popolare, anti intellettualistica, tutti la possono apprezzare e per questo la fotografia, semplice, automatica, che apparentemente tutti sanno usare (basta pigiare un bottone e fare click), ne diventa il mezzo privilegiato, che l’americano Ed Ruscha usa per il suo libro oggetto lungo 7 metri e mezzo (Every Builiding on The Sunset Strip, 1966), atlante della banale architettura seriale di Los Angeles, mentre il nostro Mimmo Rotella fonde sulla tela emulsionata diverse fotografie di automobili (Fai Attenzione!, 1963-66) che assediano e opprimono due giovani, impegnati nell’impresa di attraversare una strada del centro di Roma.

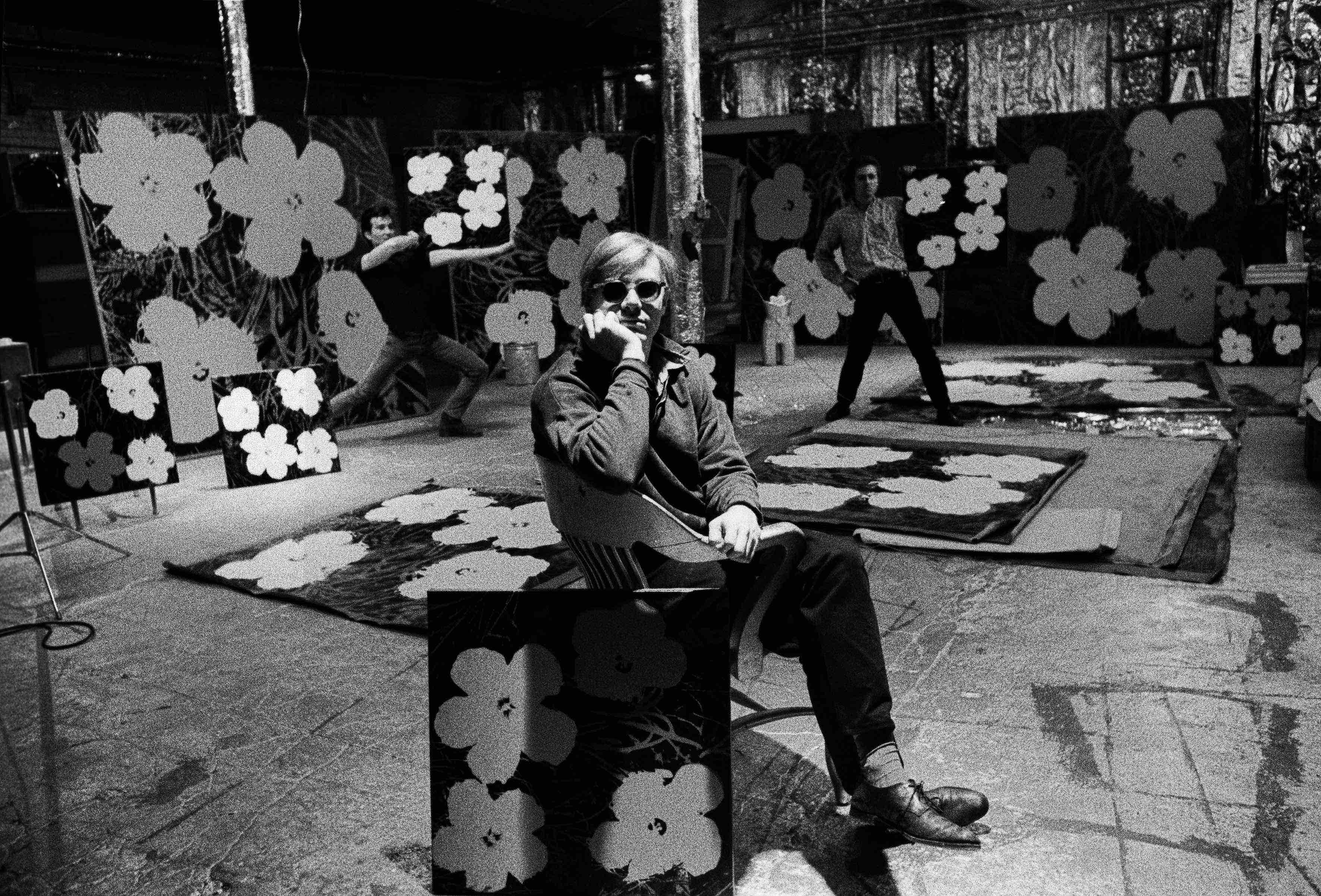

Una splendida sala al centro della mostra è dedicata alle foto di Ugo Mulas, uno dei più grandi fotografi italiani: dagli scatti alla Biennale di Venezia del 1964, che consacrò in Europa l’egemonia della Pop Art americana, al famosissimo reportage a New York nel ’64-’65, che gli permise di entrare negli studi degli artisti e nella Factory di Warhol. Una bellissima sequenza ci mostra quest’ultimo al lavoro, con uno dei suoi assistenti, impegnati nella realizzazione di una serigrafia, mentre la maggior parte degli altri scatti ruotano sempre e comunque attorno a lui, timido monarca con occhiali da sole, impegnato a recitare di fronte a onnipresenti obiettivi il ruolo di sé stesso.

La quarta sala è dedicata al sexy: gli scatti crudi ed eleganti dell’edizione 1973 di The Cal, il calendario Pirelli, realizzati dal fotografo inglese Brian Duffy in collaborazione con il pittore Allen Jones, ci raccontano dalla swinging London il nuovo erotismo, aggressivo e ironico al tempo stesso, degli anni della rivoluzione sessuale e del costume.

“Il motivo per cui dipingo in questo modo è che voglio essere una macchina.” Queste parole di Warhol introducono all’ultima, spettacolare sezione “machine-like”: le polaroids e le serigrafie delle sedie elettriche (Electric chair, 1971) di Warhol, i collages di Gianni Bertini, le foto allo schermo televisivo di Mario Schifano sono alcune delle opere che mostrano in atto questo desiderio di essere macchina, impersonale, immediata, oggettiva. Ma, al tempo stesso, si fa largo un’insofferenza di questi limiti: Schifano, con la sua intelligenza istintiva e acuta, passa – nel ciclo di Nancy R del 1972 – dalle foto alla loro trasformazione, con smalto olio e colore, in un ritratto pittoricizzato, opera di un’arte che non è fotografia, ma nemmeno pittura. È l’arte che trova probabilmente nell’opera rivoluzionaria e lucidissima del grande Robert Rauschenberg la sua massima espressione: l’ingrandimento di uno scatto dell’amico fotografo Giancarlo Gorgoni che raffigura Rauschenberg stesso in piscina, su una grande stampa su tela larga più di 3 metri (Senza titolo, 1988), viene mixata con altre foto da fonti diverse, colori e interventi grafici, creando così un’opera di frontiera, frutto di una mescolanza e compresenza, tipiche dei nostri giorni, di immagini e media diversi. È attraverso questa realtà che si esprime l’arte di Rauschenberg, tessendo un discorso stratificato e collettivo, dove non risuona più l’unica voce dell’artista, creatore solitario, ma si compone una jam session di sentimenti, idee, pensieri, stereotipi, aspirazioni e desideri di un mondo nuovo, non più misurabile con i vecchi canoni.

L’artista è una macchina, ma una macchina non certo stupida…